Страницы воспоминаний

Выпрыгиваю из вагона — темно, а вдали, в морозном воздухе, висят золотые шары фонарей. Где-то за этими огнями, над тихой речкой Вели, стоят старые осанистые березы, а над ними высятся, уходя в поднебесье, громады Буреинского хребта. Я люблю бродить среди берез, они мне кажутся живыми, всепонимающими и почеловечески доверчивыми.

Первый раз я приехал сюда в 1964 году, когда Березовый только начинался; стояло всего несколько домиков лесорубов в белой кипени берез. А в следующем году рощу проредили — поселок теснил березы к Вели. В последний свой приезд пришел я к роще, узкой полоской прижавшейся к обмелевшей Вели, — повырубили березы.

И вот я снова здесь. Снег поскрипывает под ногами, вверху яростно светят звезды. Какие они крупные! И какой чистый, тонко пахнущий лесом и морозцем животворный воздух здесь! Я прохожу рощей из конца в конец, прежде чем выйти на дорогу. Третий час ночи. Да, в эти необжитые места стремительным потоком ворвалась новая большая жизнь.

Продрогший, с закоченевшими ногами (я был в ботинках), я наконец ввалился в зеленый вагончик ребят из мостоотряда.

Вначале, как и полагается, выпили за встречу, а потом поднялся Федя и сказал:

— А сейчас выпьем за наши березы! Чтобы стоять им и стоять.

Что же, можно выпить и за березы — красивый тост. Но почему все-таки за березы? Лица парней торжественно-упрямы.

Федя Полюганич, мой старый товарищ, знаменитый бригадир монтажников, которого я не видел со дня сдачи Амурского моста в эксплуатацию; встреча в Березовом первая с тех памятных пор. Федю продули здешние ветры, прокалили сорокаградусные морозы — лицо у него бурое и бурые кисти небольших, но крепких рук. Голос хрипловатый все по той же причине — попробуй перекрой на ветру грохот бульдозеров или надрывный вой крана. А так он прежний Федя — те же крепкие плечи, привыкшие к тяжести бревен, кислородных баллонов, арматурной стали, те же умные зелено-серые глаза. Он все так же много курит и любит держать руки в карманах брюк, чуть приспущенных, без ремня, и, как всегда, его не сразу заставишь разговориться.

Их приехало сюда двадцать один человек, четверо из них сидят за одним столом со мной: бригадир монтажников Федя Полюганич; Вася Боднар, беловолосый, длинноногий, застенчивый, предельно исполнительный человек, любимый всеми за светлую голову; Сергей Архипов, рослый, неспешный в движениях монтажник, привыкший все делать основательно, без лишних слов, и начальник участка — тридцатилетний мужчина с могучей грудью и насмешливыми глазами.

Всех их я знаю по Амурскому мосту, дружен с ними и дорожу их дружбой, считаю за честь быть другом этих сильных телом и духом людей, преданных своему делу. Ведь мостовики считают себя людьми особого назначения, призванными исполнять на земле одну их самых высоких миссий — наводить мосты, соединяя берега. Они уверяют, что если кто-либо сумел продержаться на строительстве моста от начала до конца, тот уже никогда не сможет занять себя чем-то другим. Считай, навечно прописался в мостостроители.

Помню, как один из мостовиков после окончания строительства Амурского моста собрался ехать строить мост на Зею, воспротивилась этому решению его жена; дело грозило разводом, и он жаловался мне:

Мосты — это такая зараза, такая зараза! Ну, как курево или как семечки — одинаково. Репей — одно слово.

Он жаловался, а в голосе слышались и горечь, и гордость за эти самые мосты, за свою причастность к ним.

Ты представляешь?! Он говорит, что если мы не срубим березы, то он лично снесет их бульдозером. — Федя возмущен. Хохолок на его голове вздыблен, губы упрямо поджаты. — Да, так и говорит… Вот — хрен ему!..

Федя ему сказал, этому черту, что прежде чем он достанет березы, ему придется переехать через Федю, — встревает в разговор Архипов и сквозь слегка запотевшие стекла очков влюбленно смотрит на Полюганича.

А что, — говорит Вася Боднар. — Федя ляжет, если придется… — И тут же добавляет, сурово сломав светлые брови: — Да мы все ляжем.

Мало-помалу обстановка начинает проясняться. Оказывается, у них здесь дело дошло до схватки из-за берез. Мостоотряд свою перевалбазу в Березовом разместил на территории дорожников, и там же собрали два щитовых домика. Ребята на собственных плечах, сдирая в кровь руки, перенесли щиты, решив не рубить старые, почти в обхват, березы. Но тут вмешался начальник дорожников Александр Немудров. Захватив с собой генплан поселка и тыча в него пальцем, он принялся втолковывать Полюганичу, что в генплане никаких берез здесь не указано; территория же, где стоят дома, по тому же генплану должна быть отсыпана гравием до метровой отметки.

Но под дома вы отсыпали? — спрашиваю я.

Как и требовалось, — говорит Федя. — Но ему мало. Давай всю территорию на метр гравием засыпай. А это значит — уничтожить березы.

Мы даже краном не стали пользоваться, когда дом монтировали, чтобы березы не спиливать! — поясняет Сережа Архипов. — А он одно: спилить и все отсыпать гравием! Чтобы как аэродром…

Федя начинает ходить по вагончику, размышляет вслух:

Вырабатывается такой взгляд: дескать, БАМ все спишет. Самое главное — построить трассу, а там трава не расти. Как с этими березами. Ну, свалим мы березы — при теперешней технике это раз плюнуть, отсыплем гравий — это тоже не проблема. «Магирус» за один рейс берет четырнадцать тонн! А что дальше?.. Глазу остановиться не на чем — камень, пыль! Я после того разговора с Немудровым сел на крыльцо, посмотрел на березы наши и, знаешь, что увидел: промеж берез ходит женщина и развешивает белье, и ребятишки тут же на травке играют. — У Феди глаза высветились, подобрели, но вдруг он засмущался, махнул рукой, взял сигарету, задымил, сердито смежив брови.

И все молчали, задумавшись, а Вася улыбнулся тихо:

Это ты здорово, Федя, подметил: скажем, баба моя белье, простыни там или еще что развешивает…

Дело не только в этом, — говорит Федя. — Создавая одно, мы гробим другое, не менее важное для нас. А я бы сказал: для человечества.

Что-то надо придумать, — сказал Сережа Архипов.

Отстоим, — уверенно заявил Федя. — А на Еанге свой поселок будем строить, вообще постараемся обойтись без лишней рубки —уберем только самое необходимое. У нас там места красивые. Берег высокий и тоже в березах, а другой берег — низкий и там тополя, а по склону ели аж черные, — такие они зеленые.

Вася качает головой:

И фамилия-то Немудров, надо же, такое совпадение…

Сережа уходит в прихожую к буржуйке, и слышно, как он гремит ведром, подбрасывая в топку уголь. Возвращается он с парящим чайником, и каждый спешит подставить свою кружку под коричневую пахучую струю.

Вот так мы и живем, — говорит мне Федя, схлебывая горячий чай.

Работы много сейчас у вас?

Работа — везде работа. Хуже всего иметь дело с дураками. — Он хмыкает, и жестким становится его взгляд.

Вот уже второй месяц живут парни вдали от дома в холодных вагончиках, вкалывают с рассвета до темна, и есть, конечно, у них проблемы острые, касающиеся непосредственно их быта. Но вот все отошло на второй план из-за нескольких берез…

Я выхожу из вагончика, по шаткой всходнушке спускаюсь на насыпь. Тишина. Мрак. Где-то там, в окружении старых берез, стоят два домика, собранных монтажниками Полюганича.

А у насыпи высятся пачки щитов сборных домиков, дверные проемы, оконные рамы, крылечки, и все это аккуратно уложено. За декабрь они отсыпали тупик для вагончиков и собрали два домика. По всходнушке спускается Федя, оглядывает свое хозяйство.

После нового года — на Амгунь. Разделимся на группы — одна останется здесь — принимать и отправлять нам грузы; другая — туда, строиться.

Далековато.

Семьдесят пять кэмэ, да и дорога — не Бродвей. Дорогу-то не отсыпали, хорошо если к весне отсыплют. Придется покуковать в распутицу. Да и зимой несладко.

А я подумал, что им действительно придется несладко: выпадет снег — завернут метели, дорогу переметет, завалит сугробами. Я как бы видел эту дорогу-времянку и машины, засевшие в снегах посреди тайги, перевал с круто падающими вниз срывами, гололед и дымящиеся наледи.

Ничего, — говорит Федя, — одолеем! Это не березы.

В вагончике Васи Боднара мне отвели место на ночлег; ложусь на холодную простынь, закутываюсь в одеяло и жду, когда согреюсь. До дома без малого триста километров; вспомнились дочь и жена, кресло, в котором я люблю вечером посидеть у телевизора. Да, неистребима в душе русского человека тяга к неизведанным местам, к дороге, и никогда, наверное, не быть душе покоя.

Утром меня будит Федя:

Вставай, вставай, ишь заспался!

Он с мороза — бодр, движения его быстры; от него веет утренней свежестью, лесом и снегом.

Я разом вспоминаю, что по вчерашнему уговору ждет меня машина. Остатки сна рассеивает мысль о том, что мне предстоит сегодня проехать чуть ли не сотню километров по восточному плечу БАМа. Я вскакиваю, начинаю быстро одеваться; нет, не пропала еще армейская сноровка: не зря старался ротный старшина!

Ловко, однако. — Федя улыбается. — Ну что, тогда — пошли!

За завтраком он вводит меня в курс дела:

Поедешь, значит, с Дудаковым Сергеем — хороший водитель. Дорогу разведаете, чтоб не влипли мы, когда с грузом пойдем. Наледи тут часты, а мосты по всей дороге непригодны. — Сделал несколько глотков чая, подбил черту: — Ну а когда тебе нужно будет что, скажи Сергею.

С радостным предчувствием чего-то хорошего, неизведанного впрыгнул я в кабину готового в путь «Магируса». И в этот момент из-за гор выкатилось намороженное, натертое сыпучим снежком зимнее солнце — знать, правда день будет у нас богатый!

Тронули? — спрашивает Сергей, поворачивая ко мне лицо.

Трогай!

Не успели мы отмерить первый десяток километров, как неожиданная встреча: случается же такое!

Из карьера навстречу нам, урча, поднимается загруженный «Магирус». На водительском месте бородатый человек: что-то знакомое увиделось мне в его лице. Ударило под сердце, в то же мгновение в памяти все встало на место:

Иван! — заорал я. — Иван! Сказов! Да стой ты, зараза! Сказушка!

И он сквозь ветровое стекло уставился на меня, узнавая, заулыбался:

Володька!.. Во чертяка, а?! — И прыгает из кабины, и мы обнимаемся на удивление своим спутникам. А потом он ставит машину у обочины, и мы забрасываем друг друга вопросами. Пятнадцать лет не виделись, бог ты мой!

Как услыхал о БАМе — думаю, самое то, — говорит Иван, и улыбка не сходит с заветренных губ.

Семья где, Ваня?

В Таежном. Сын да дочь. Скоро сюда привезу — обустроюсь вот только немного. Квартиру обещают в первую очередь, только на кой она мне — сам без рук, что ли. Да знаешь ты все!

Да уж ты за что ни возьмешься.

Что ростом, что крепостью не обделен Иван; в руках у него любая работа спорится — в отца пошел Иван, тот был на все руки мастер, и этот — дом надо срубить — срубит, лодку смастерить — смастерит такую, что и поверить трудно, как человеческие руки могли такое сработать. Дом свой, помню, в кружева одел — терем-сказка. Всю зиму в свободное время за верстаком: пилил, строгал, резал, точил, а весной взялся обряжать дом: и карнизы, и наличники в резное одел, а на конек крыши посадил на шестке отчеканенный из листовой меди двухмачтовый парусник-флюгер. Вознесенный над крышей парусник, казалось, плыл в безбрежном океане-море. Весь поселок пришел посмотреть на Иваново чудо. И ахали, и охали, глядючи.

Кижи да и только!

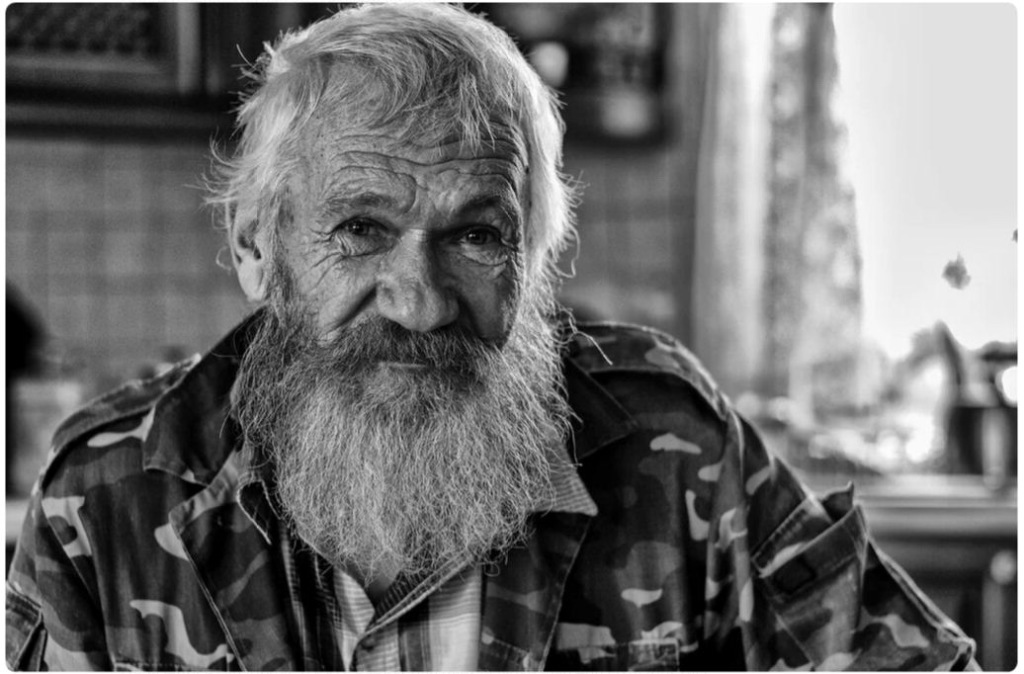

Коренев Владимир Владимирович – дальневосточный писатель.

Прозаик, член Союза писателей СССР с 1976 г.

Годы жизни: 1939-1999

Коренев Владимир Владимирович – коренной дальневосточник. Темы его творчества тесно связаны с Дальним Востоком, с городом Комсомольском-на-Амуре.

Коренев Владимир Владимирович – коренной дальневосточник. Темы его творчества тесно связаны с Дальним Востоком, с городом Комсомольском-на-Амуре.

Родился В.Коренев 16 октября 1939 года в городе Владивостоке, с 1957 года жил в г. Комсомольске-на-Амуре. Здесь окончил школу, затем техническое училище, учился в педагогическом институте. Как и многие начинающие, был бетонщиком, монтажником, геологом, набирался жизненного опыта в мартеновском и огнеупорном цехах завода «Амурсталь».

Тогда же начал писать свою первую книгу о деревне, о людях, которых с детства хорошо знал. Первые его повести «Шаман-коса», «Пусть всюду шумят тополя» вышли в 1963 году в Хабаровском книжном издательстве отдельной книгой. Автору тогда едва исполнилось 24 года. Повести были замечены литераторами, которые отметили талант писателя уже в ранних его произведениях. Именно к Кореневу приезжали и гостили на его даче в селе Верхняя Эконь именитые писатели: Н.Задорнов, В.Клипель, П.Халов, В.Кетлинская, П.Проскурин. Он близко был знаком с Виктором Астафьевым, Валентином Распутиным.

Жил и работал Владимир Коренев, в основном, на своей даче, окружённой причудливыми скульптурами из дерева, изготовленными самим писателем.

Владимир Владимирович серьёзно увлекался живописью, был хорошим резчиком по дереву, незаурядным скульптором малых форм.

В творческой биографии писателя была длительная пауза, почти в пятнадцать лет. Затянувшееся молчание прерывается выходом нового сборника повестей под названием «Красная рыба» (1977г.), после выхода которого критики отмечают, что автор сделал значительный шаг в своём творческом развитии. В повести автор показывает трудовые и житейские будни рыбаков, живущих в одном из приамурских сёл под вымышленным названием Мунгуму. На карте Амура такого села нет, но мы узнаём знакомые дальневосточные места. В распадке между сопками, вверх по течению от нового железнодорожного моста стоит это село, жители которого всеми силами стремятся сохранить ценные породы рыб. Писателя интересует общественная психология человека, логика его чувств и поступков.

Скромный, несуетливый, художественно одарённый, он издаёт книгу за книгой: повесть «Дениска» (1977г.), сборник очерков «Колокола сквозь листья»(1979г.), книгу повестей и рассказов «Дорога в сосновый бор» (1981г.), «Амгуньский стрежень» (1987г.). В своих произведениях автор показывает исторические династии многих семей Приамурья. Он убеждён, что характер человека формирует в первую очередь жизненные принципы, привычки, традиции, передаваемые из поколения в поколение.

Рисуя своих героев, автор восхищается талантом простого человека, его прямодушием, бесхитростностью.

Позже, работая редактором Комсомольской студии телевидения, много ездил по краю. Одновременно учился в Ленинградском литературном институте им. Горького.

Поездки писателя по Байкало-Амурской магистрали, непосредственное участие в строительстве Комсомольского-на-Амуре железнодорожного моста дали ему возможность собрать богатый документальный материал, на основании которого и были написаны многие его произведения.

В.В.Коренев – участник VIВсесоюзного совещания молодых писателей, член Союзаписателей СССР с 1976 года.

Ушёл из жизни писатель на 59-ом году жизни, 12 августа 1998 года. Покоится в Верхней Экони

Произведения Коренева В.В.

Шаман-коса. Пусть всюду шумят тополя:повести. – Хабаровск: Кн. изд-во,1963.-198 с.

Обращаюсь к друзьям: повесть. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1976. -191с.

Красная рыба: повести и рассказы. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1977.-191с.

Красная рыба: повести. – М.: Сов. писатель,1983.-399с.: ил.

Колокола сквозь листья:очерки. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1979.- 208 с.: ил.

Амгунь – река светлая : повести и рассказы. – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1980. – 264 с. – (Мол. проза Дал. Востока).

Дорога в сосновый бор : повести. – М. : Современник, 1981. – 367 с. – (Новинки «Современника»).

Ключи родника. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1983. – 64 с.

Амгуньский стрежень : повести. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1987. – 304 с.

Тяжёлый невод : повесть // Дальний Восток. – 1984. – № 12. – С. 3 – 44.

Мой дом – в берёзовом краю : лирическое повествование. // Дальний Восток. – 1977. – № 9. – С. 90 -115 ; № 10. – С. 77-94.

Мост : письма с БАМа. // Наш современник. – 1976. – № 3. – С. 168 – 178.

Иван, уступая просьбам приехавших художников, выбрал кедровый чурбак с себя ростом и толщиной в обхват, засучил рукава и в день вырубил фигуру старика с косматой бородой и посохом в руках — и до того дед этот был похож на деда Сказовых, Гавриила Захаровича, что мы только ахнули. Художники назвали деревянную статую произведением искусства, а Ивана просили заняться резьбой всерьез. Иван отмахнулся, конечно:

И без меня художников хватает, куда уж нам!..

Но, видно, запали ему в душу те разговоры; видел я, как работает Иван с резцом. У него несколько досок: на одной из них девушка подает молодцу крынку молока или водицы колодезной; на другой — тянут невод рыбаки; на третьей — девушка стоит на корме лодки, смотрит вдаль, а даль та — без конца и края.

Я сказал Ивану, что такие картины нельзя в доме прятать — на выставки их нужно посылать, пусть люди смотрят и радуются.

Иван отмахнулся: дескать, есть дела поважнее. А уж кто знает Сказовых, тот согласится: уж если что втемяшилось им в голову — не отступятся. Иванов отец — Андрей Сказов — вернулся с войны капитаном. Тогда еще молодой, энергичный, принял в Шкотово зерносовхоз и так повел дело, что заговорили о хозяйстве как о лучшем в районе, а о нем как о талантливом руководителе. Потом посыпались анонимки, будто Сказов разбазаривает государственные денежки. И недруги его добились своего.

Сказовы переехали на золотые прииски в низовья Амура, а Андрей Гаврилович сделался бурильщиком. Роста он был высокого, силой обладал недюжинной, любил работать и скоро стал ходить в передовиках производства. В поселке из-за заезжих, тех, кто за длинным рублем гнался, было неспокойно. Андрей Сказов собрал мужиков покрепче и вышел с ними против возмутителей спокойствия. Сразу поубавилось уличных драк, а еще через неделю Сказова зарезали. Встретили на дороге, когда он возвращался с женой из кинотеатра, взяли в кольцо и всадили одновременно несколько ножей.

И еще сутки жил Андрей Гаврилович.

Сказовы к нам в Таежный, что в пяти километрах от Комсомольска, приехали в году пятьдесят шестом, и я вместе с Иваном ходил через Амурсталевскую сопку в школу в десятый класс. Тогда же и подружились; в армию нас призвали в одно время, служили в соседних гарнизонах, а уж после службы разошлись наши пути-дороги.

И вот встретились!

Рассказывай, как дела, — прошу Ивана.

Он вздыхает:

Мы, видишь, сюда целым взводом прибыли — двенадцать человек да восемь из другого города. Вот и считай — двадцать. Заявились: так и так, согласны работать шоферами, отдельной боевой единицей. Бригада же у нас! Нам говорят: хорошо! Вон видите машины? Восстанавливайте, ставьте на колеса— и вперед! Любой из нас уже лет по пятнадцать крутит баранку. Приехали поработать. И мы, ясно дело, говорим: «Согласны поставить машины на колеса, давайте только участок трассы, отдельный, мы сами займемся отсыпкой. Конечно, и карьер нам дайте; экскаватор, экскаваторщик и бульдозерист у нас свои ребята. Давайте, говорим, — и мы покажем, как нужно БАМ строить. Вот наше условие».

Мы крепко друг другу руки пожали, условились встретиться. Я постоял на дороге, провожая взглядом убегающую машину Сказова.

Нам же предстояло разведать дорогу на Еангу. Сергей Дудаков покручивает баранку, рассказывает, как строил мост через Волгу у Гурьева. Вспомнил, как строили железобетонный пирс на сваях рыболовецкому колхозу на Каспии.

Там я рыбу повидал — всякую. Один раз привезли рыбаки белугу, веришь, подняли ее краном и в самосвал… И севрюга там есть, и шип, осетр… Богатые места, казалось, богаче нет, а как сюда приехал, поогляделся, бог ты мой!.. Земли сколько, воды, зверя, рыбы. Вон она — тайга, простор какой! Беда одна — дорог мало, проведем БАМ, полегчает. БАМ доступ даст ко всему — и к тайге, и к углю скажем. Читал я про Нерюнгринский разрез. Сколько там угля!

Дорога идет по мари, кружит, петляет, то вверх карабкается, то вниз падает, но ехать можно. С утра холодно, мороз под сорок, а в «Магируса» тепло, мы даже полушубки сняли, в свитерах остались. Чем дальше уходим от Березового, тем заметнее первое звено в сторону Ургала, начавшее дорогу, вдоль которой сейчас ведет машину Дудаков.

Сергей шоферит уже лет двадцать, всякие машины повидал на веку. Последние лет десять водит тяжелые самосвалы. На стройке Амурского моста работал на КрАЗе, а в октябре сел на «Магирус» — машину западногерманской фирмы.

Неплохая машина, — говорит Сергей, — рулевое управление… —

Перед машиной возникает человек, машет руками:

Выручайте, ребята. Еду, смотрю — лед вроде… А он тонкий — и вода.

Трос имеется? — оборвал его Сергей.

Есть!

Крадучись, «Магирус» подкатил поближе к «зилку». Набросили на крюки трос, дернули и… треск льда и правое колесо «Магируса» по бампер в воде. Помогли, выходит… Сергей оглядывает внимательно место провала, трет ручищей подбородок и молча садится в кабину. «Магирус» взревел, рванулся так, что еще бы самую малость и вырвался из образовавшейся проруби, качнуло его с борта на борт так, что мне показалось: грохнется на лед боком. Я руки вскинул:

Стоп! Стоп, Сергей!

Надо под колеса что-то, иначе дело — швах.

И мы пошли уже было к деревьям, как на косогоре показался еще один «Магирус». Не доезжая, он остановился, из кабины выпрыгнул высокий сухопарый мужчина.

В чем дело, парни?

Повезло нам, — говорит мне Сергей и потом говорит подъехавшему: — Сели. Выручай, в долгу не останемся.

Тот молча, поглядывая зорко по сторонам, прошелся из конца в конец по льду, подошел к нам:

Ни хрена не выйдет, мужики. Все в этой наледи останемся, а у меня времени — в обрез.

И пошел к своему «Магирусу», прокрался мимо нас через лед, поддал газу и умчался. Тихо стало.

Видно, не работал на трассах, — проговорил Сергей. — Ничего, обучится кой-чему со временем.

А минут через пятнадцать подкатил к нам бензовоз и вызволил из беды. Нас и шофера на ЗИЛе. Мы расстались друзьями, пожав друг другу руки.

И вот ведь случай! И нарочно не придумаешь. Возвращаемся мы в Березовый, подъезжаем к злополучной наледи и видим: стоит там перекошенный «Магирус».

Вот он, красавец наш, — сидит.

Сергей остановил машину, выпрыгнул из кабины, а навстречу уже мчится наш старый знакомый:

Друг, выру… Выручите, мужики. — Весь сникший и голос подбитый — прзнал нас.

Сел, значит? — спросил Сергей.

Сел, — согласился водитель «Магируса».

Сергей, прямо глядя ему в глаза, медленно и раздельно произнес:

Ну и посиди.

Влез в кабину, выжал сцепление, поддал газу, и мы проскочили осевший на один бок «Магирус».

За первым поворотом Сергей заглушил мотор и навалился грудью на руль.

Дадим ему выдержку — пусть потрясет мозгами.

Мы стояли ровно пятнадцать минут, а потом вернулись. У пострадавшего аж лицо вытянулось, когда он снова увидел нас.

Трос имеется? — спросил Сергей.

Есть-есть! Дерни — в момент выскочу.

Ночку бы тебе прокоротать здесь, — пробурчал Сергей, направляясь к машине. — Цепляй, хахаль.

Но ни злорадства, ни тени превосходства не заметил я в его голосе. Просто он давал урок новичку. Необходимый урок взаимовыручки.

На базе, только я вывалился из кабины, — Алеша Годунов.

Хотите со мной? — Глаза его искрятся хитринкой.

Алеша Годунов электрик. Он не высок ростом, но крепок, на вид ему не больше тридцати. Работы пока у него немного: ну прожектор поставить, сварочный аппарат подключить — и все. Другое дело, когда на Амгунь переберутся да привезут ЖЭСку — железнодорожную электрическую станцию. От нее уж не отойдешь.

Алеша тщательно побрился, оделся почище, белую вязаную шапочку натянул, и гадать не надо — в Березовый навострился. И прораб, конечно, знает, куда это он собрался, но спрашивает:

А ты все сделал?

Все, — говорит Алеша, сшибая ботинком гальку. В глазах его прыгают веселые чертики.

Прораб вздыхает тяжело, отворачивается от Годунова. А Алеша убегает, легко прыгая через бревна, кусты, колдобины. Я еле поспеваю за ним.

Главное — не упустить момент, — говорит Алеша, убавив шаг. — Сейчас мы можем кое-что перехватить, а вечером там будет столько народу! Здесь книги — на вес золота. Ты думаешь, Николай за что ко мне прицепился? Вагон должны подать, он уйти не может и злится. Прошлый раз он вперед меня успел и знаешь что купил? «Территорию» куваевскую и двухтомник Маяковского. Книг немного привозят, а народу здесь тысячи три-четыре, и успевай как хочешь. Но мы сейчас должны в точку попасть.

И мы попадаем в точку. В «БАМ-книге» только крючок с двери откинули, и мы на пороге. Алеша взял «Сказание о первых просеках» Побожего, «Где-то гремит война» Астафьева и сборник Гаврила Троепольского. Глаза у Леши блестят, на губах улыбка.

Повезло так повезло, елки-палки! — И берет еще по одному экземпляру: — Это ему — прорабу, а то ведь пока он с вагонами возится — разберут. Сейчас сюда как нагрянет гвардия — все разнесут. Вот повезло нам, а?! — И окликает продавщицу: — А что еще есть, Галя?

Мы возвращаемся на базу. Алеша спешит, шагает широко, на ходу решает вслух, за какую книгу возьмется в первую очередь. И когда уже видно вагончики, сходит с дороги и идет напрямик, сбивая с кустов и веток порошу.

Вечером парни читали книги: Федя Полюганич — «Территорию», Сережа Архипов — «Сказание о первых просеках», прораб — «Бима», а у Алеши на коленях лежал толстый том Астафьева.

Крупные, резкие черты лица его отмякли, обычное выражение дерзкой отчаянности исчезло.

Ужинаю я у Володи Шишкина — пригласил по старой дружбе. Шишкин долговяз, костист, жилист и через это, видно, — силен. Лицо у него некрасивое, грубое, а улыбка — детская, располагающая и доверительная. Шишкин — бульдозерист, и руки у него черные от въевшегося в кожу мазута.

Целый день Шишкин ровнял участок под разгрузочную площадку. Выровнял — хоть в футбол играй, и доволен.

Яростно трет у рукомойника вехоткой руки, аж пена шлепается кусками на пол.

Сейчас печь истопим — тепло будет у нас, чай вскипятим — попьем. Сахар у нас есть, хлеб — есть. Сала найдем. Жить можно.

В печке весело потрескивает, попыхивает. Шишкин, довольный, исхаживает по вагончику, то одеяло на койке поправит, то поддувало приоткроет побольше, рассказывает:

—Я же не хотел сюда ехать, Володя. У меня семья. Старухе надоело одной мотаться. Дети растут — забот больше, а она все одна. Не хотел ехать, а вот видишь — уже здесь. А куда от ребят уйдешь, если всю жизнь, считай, все двадцать лет, вместе в мостоотряде? Так вот и живем. Обед по очереди варим — пальчики оближешь. Не хотел я ехать — честно тебе говорю. И если писать будешь про меня, так и пиши. Я правды не боюсь — как было, так и пиши.

Но ты же приехал, Володя. Приехал.

Он пожимает плечами, соглашается:

Приехал, а куда денешься?

Приносит из тамбура шмат мерзлого в крупинках соли сала, нарезает аккуратно розоватыми ломтиками:

Ух и поедим сейчас за милую душу! Смерть как есть хочу! Дома при жене, конечно, что и говорить, лучше. Пришел — она тебе на стол чего душа желает. Я борща целый месяц не ел, а куда денешься? Ты к Амгуни ходил? Красиво там, аж за душу берет. Один раз, дня три-четыре назад, я тогда в карьере работал, где мы грунт на отсыпку берем, кабарожку видели. Думали, коза, а как она повернулась убегать, а у нее хвостик беленьким помпончиком. Ох и красивая же!.. — Вдруг улыбка исчезла с его лица, и он сказал с беспокойством: — Тут, я вижу, кое-кто ружья привез, не надо бы… Нас тут вона сколько, все начнем палить — тайга враз пустая останется.

Вздохнул, спохватился:

Ты ешь, ешь. Сало ешь, хлеб бери.

И сам берет сало, начинает ворочать челюстями. Ест много, по-мужски. За чаем говорит:

Нож к бульдозеру пришел. Сейчас у него чужой стоит— у соседей взяли. Завтра свой поставлю — и в карьер, площадку я закончил. Прорабу сказал я, что закончил, а он не поверил — побежал смотреть. А что смотреть? Он, видишь ли. думал, что я на этой площадке норму буду выдерживать, три дня елозить. А здесь нормы выдерживать — сто лет БАМ будем строить. Раз уж взялись, надо делать. А куда денешься? Вот так мы и живем.

Несколько раз был я на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Был осенью, когда морозы за одну ночь перекрывали наглухо льдом реки и можно было безбоязненно перейти с одного берега на другой. Так было на Гилюе. Был весной, когда только что распустился, разлился по склонам сопок фиолетовым половодьем амурский рододендрон, называемый багульником. Был летом и хорошо помню, как не было спасения от гнуса и как горела тайга, пока в конце жаркого дня не пролился долгожданный исцеляющий грозовой дождь с молниями и громом.

В декабре на Ургале, когда я вновь посетил своих знакомых, держались морозы в сорок градусов; на Бурее над майной, пробитой во льду рыбаками, стоял недвижно идеально белый столб пара.

.. .И вот опять — домик на Мухе. Готов чай — крутой, коричневый, пахучий, каким может быть только по-настоящему заваренный чай. Разливаю чай по кружкам: себе и деду Андрею. Его еще нет, но я знаю, сейчас он будет здесь. Да вот он поднимается по занесенной всходнушке, топает, сметает березовым голиком снег с валенок. Валенки у него серые, растоптанные, с кожаными заплатами на запятниках и над взъемом.

Дед Андрей — жданный гость в моей полузасыпанной снегом избушке. Скрипит в сенцах половицами, топает для порядка: мол, иду, слышь, Володька! Кряхтит, дышит прерывисто, громко — сломала всходнушка дых. От порога, шапку стянув с головы, здоровается:

Здоров, что ли, сосед!

Здравствуй, дед.

Как живешь-можешь? — Будто сто лет с ним не видались.

Живу, чай вот вскипятил. Свеженький.

Дед садится к столу, лицо мудрое, вот-вот выдаст нечто заветное, гаданное-неразгаданное: о жизни нашей.

Но, прильнув к горячей чашке, замолкает дед, знай, швыркает чаек, а на лбу, во впадинах у висков, искристо выступил пот. Отставил — пуста чашка.

На второй чашке заговаривает:

Круто зима, вишь, взяла. За лето поди зима отдувается. Лето-то сухое было, сам знаешь.

Я знаю другое: пусть не отличалось дождями нынешнее лето, но засушливым не было — поливали дожди. И грозы шквальные, внезапные с молниями и громами налетали. Однажды такая летучая гроза накрыла меня на полпути к Мухе. И первый же шквал промочил до нитки. Как вновь привиделись низко, наметом летящие через Амур черные тучи, резкий порыв ветра, раскачавший березы, — и, как струны, дождевые струи, ударившие в землю. Все это мне сейчас помнилось.

Эт после войны, года через два зима, помнится, снежная выдалась, — продолжает дед. — Я тогда на станции Пивань стрелочником служил, а жил здесь же, и каждый день туда-сюда, выходит, мотался. Так вот завалил снег округу — в пояс будет, а мне на службу. Служба есть служба, надо идти. Оделся и пошел. Иду, мать честная! Перед глазами муть белая, и ничего не видно, куда идти. Но иду — надо, а сзади траншея цельная остается. Вот так-то! — Дед Андрей отчаянно жестикулирует, и глаза то прищуривает, так что чуть виден точечкой огонек, запаленный в них воспоминанием. — Сколько прошел, не могу знать, только уже испотел весь и пристал — ну сил моих нет боле: ложись и помирай. А как мне умереть, когда кроме меня да Насти — жены, трое вот таких? — Тяжелая его рука повисает над полом чуть выше колена. — Вот и разумей, как мне в таком положении решаться. Только через то и дошел.

Дед никогда раньше этой истории мне не рассказывал. И вообще не так уж часто вклинивался в застольную беседу — говорят другие, а он слушает, помалкивает, только иногда вдруг на губах его явится улыбка, болезненная и мудрая одновременно. Деду не дают слова за столом.

Молчи, старый! — решительно обрывает его Володька, сын деда Андрея, молодой, сильный, удалой рыбак, с отцом держится независимо, даже покрикивает на него, знает себе цену — пойди поищи на Амуре еще такого рыбака! И дед укорачивает взгляд, замолкает, скорбно ужав плечи, согнув высохшую за многие лета спину.

Зато у меня он отводит душу. Поначалу, помню, все спешил дед в своих рассказах, боялся, что прерву его, не дослушав, а когда усек мой интерес, поубавил прыть: речь строит неторопливо, в ней появилось песенное, запестрила она каламбуром да приговорками. А уж когда выпьет дед, то и до песен недалеко. Голос хорош у деда — мальчонкой пел в церковном хоре.

Ну, потеха! — Дед хлопает себя по коленкам, на глаза наплывают счастливые слезы. — Чуток не так затянешь, батюшка за уши до треска тягает, а то возьмет: до- ре-ми… До-ре-ми! Ну, потеха! Бородища — во! В рясе, как положено, здесь крест, в руке — кадило и поет! Пил безбожно, а, чудно, голосок не терял. И то тоненько — махоньким козленочком затянет: до-ре-ми… То трубно: до-ре-ми! Орган, да и только. Однако помер давно.

Дед стихает, отчуждается, видно, увела память в далекие невозвратимые годы. Такие далекие, что не было в них меня, а он бегал босиком в ситцевой рубашонке и пел в церковном хоре. Каким был он — не могу увидеть.

Старик уходит — снизу кликнула его бабка Настя. Я смотрю ему вслед. Стар дед, видно, недолго осталось ему ходить по земле — восьмой десяток распечатал.

Снег с утра падал тихо, медленно кружась, к вечеру поуменыпился; его несет косо — задул сиверко. К ночи, видать, раскрутится метель на всю катушку. И поземку потянуло — переметает дедов след; только что был — и нет.

Буду жить здесь, на Амуре, ловить рыбу, таловать, или возьму ружьишко и отправлюсь побродить по тайге — посмотрю, как снег ложится на деревья, постою в мягкой тишине, буду выходить по ночам на скрипучее промороженное крыльцо, смотреть на звезды, слушать пронзительный скрип снега под чьими-то ногами, нечаянный голос или смех.

Вчера услышал я с Амура острый и ломкий звон треснувшего льда…

Что держит меня в этих краях? Какими невидимыми нитями связан я с ними крепко-накрепко?

На кладбище среди многих могил есть особенно дорогие мне, где захоронены мать да бабушка — отцова мать Мария Гавриловна. Да вот живы еще старики — отцовы ровесники, а куда я без них, кто? И я им нужен — это видно. При наездах встречают, ровно сына родного: и обнимут за плечи, и троекратно по-русски облобызают, и в дом проведут, и за стол усадят, непременно в красный угол — в голову стола, и на столе, на хранимой для такого случая льняной скатерке, будет все, что есть в доме самое лучшее.

А встретят-то как:

— О, смотрите-ка кто идет! Легок на помине! Чё-ортушка! Здоров!

Будто только и было у них разговору, что о тебе, будто своих забот мало. И лестно, и больно, и радостно слышать такие светлые слова: тебя не забыли, помнят и ждали.

Но, как ни хорошо мне здесь, знаю: еще не раз буду уезжать я от них — уезжать, чтобы вернуться и к ним, и к тропинкам, знакомым с детства. Я могу уйти по ним в березовую рощу или распадком вдоль ручейка, в запахе папоротников и грибов прошагать к самому истоку — к роднику; он не больше чайного блюдца, живой, пульсирующий, словно там невзначай перерезали земную вену. А то просто сесть на приступок крыльца и смотреть на неохватный в этом месте Амур и ждать, когда уляжется в памяти виденное в дорогах и придет озарение.

1977 год

|