Из «Дневника памяти»

СТАРИК

Бродит по дому, поскрипывая половицами, старик. Отражается то в старом самоваре, то в потемневшем зеркале. В него смотрелись когда-то и отец его, и мать. «Господи, — думает дед, хотя до сих пор не знает, верующий он или нет. — О, Господи, может, помнит их молодыми это стекло в самодельной рамке. Помнит, как на их лицах появлялись морщины, а в волосах седина. И я виноват в каких-то из тех морщин».

И он сам смотрелся в это зеркало еще в пилотке, а под той солдатской пилоткой полный комплект волос, не то что нынче. А на груди гимнастерки с сержантскими погонами — орден Красной Звезды, медали, нашивки о ранениях. Смотрел с надеждой, как и все победившие врага в той Великой Отечественной. Тогда, казалось, даже сам весенний ветер был пропитан надеждой…

Дед вздыхает: совсем недавно, в самом конце века, и двадцатого, и своего, он догадался, что стар… До этого, когда заговаривали о годах, только отшучивался: «А я не помню, то ли мне 79, то ли 97 — цифры те же». Да и не чувствовал себя стариком. Может, зеркало виновато?

Самое же интересное, что старик этот — я сам.

ХАБАРОВСК 1947 ГОДА

Вот я и демобилизовался! Прослужил, как записано в военном билете, «рядовым и на должностях сержантского состава» без малого шесть лет. Лучшие годы юности! Шла весна 1947 года, а исполнилось мне тогда, не знаю, какое слово будет точнее — «уже» или «только» — двадцать четыре года.

Я еще школьником сочинял стихи. Печатали их в детской газете «Знамя пионера» в Хабаровске. И я даже как-то получил за них гонорар! Правда, не деньгами, а книгами. Можно представить мою радость, если вся школьная библиотека вмещалась тогда в одном книжном шкафу. Отец у меня был книгочей, и дед, когда выпадал свободный час, надевал очки, перевязанные веревочкой, и брал книгу. Грамоту он одолел самоучкой. Дед участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов и попросил как-то офицера научить его читать. Их благородие рассмеялся: «Если разложить пятаки, которые мой отец заплатил за мое обучение, — сказал он, — то дорожка из монет протянется от Петербурга до Плевны». Пришлось деду самому учить букву за буквой. Так что домашние мои приняли посылку с книгами с радостью.

Продолжал я писать стихи и в армии. Печатал их на фронте, в основном в дивизионной газете «В бой». Несколько вырезок из этой газеты сохранилось до сих пор, среди них стихотворение «Июнь 1944 года». Написано оно перед освобождением Белоруссии. Шло тогда тихое зеленое лето, только воронки от взрывов снарядов во ржи напоминали, что рядом передовая. Но даже мы, солдаты, чувствовали, что готовится большое наступление. Об этом я и написал:

И знают солдаты О том наперед:

Раздастся когда-то Команда «Вперед!».

В редакции стихотворению обрадовались и тут же поправили одну строку. Вместо «раздастся когда-то» напечатали: «что скоро раздастся команда «Вперед!». Рифмы не стало, но через несколько дней действительно взревела канонада. Началось наше наступление.

После второго ранения уже за Бугом в Польше, после госпиталей в Соколуве- Нодлясском, Гомеле и Барнауле я дослуживал, ожидая демобилизации, в Новосибирске и там часто публиковался в окружной газете «Красноармейская звезда». Мой командир взвода как-то пошутил: «Вот Наволочкин напишет строчку и получает пять рублей». Такой гонорар платила мне тогда редакция…

Почти месяц прошел, как я вернулся в родной поселок. Привыкал к жизни без подъемов и построений. Мог ходить в заводской клуб без увольнительной. Съездил в районный центр, получил паспорт и стал гражданским человеком.

Поселковые парни, которые, как и я, возвратились из армии, почти все собирались учиться. Думал об институте и я. Но прежде всего хотелось поехать в Хабаровск, показать в редакции журнала «Дальний Восток» свои стихи. Уложив однажды в сержантскую сумку вырезки из газет, я отправился в город. На мой тогдашний взгляд казалось, что демонстрировать вырезки со стихами гораздо солиднее, чем показывать рукописи.

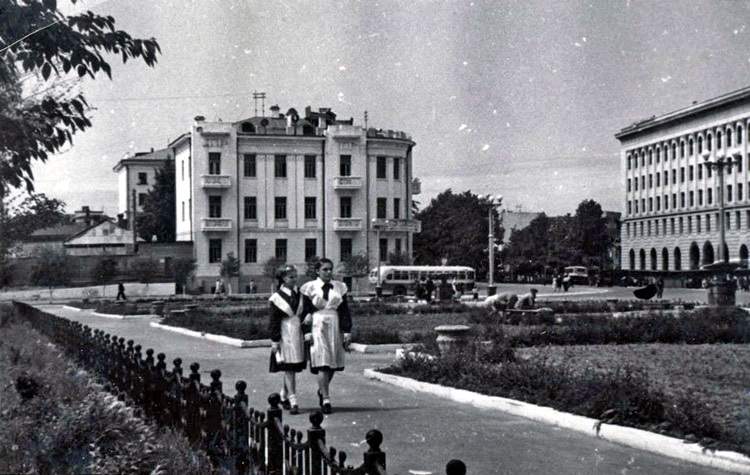

Хабаровск 1947 года. Большинство прохожих на улицах донашивают военную форму. И привычно в ней, да и другой пока не успели обзавестись. Правда, женщины щеголяют в послевоенной обнове. Еще в прошлом году появились в продаже прозрачные разноцветные плащи и накидки и резиновые сапожки-ботики. Толпа на улицах сразу стала наряднее. Пожилые женщины, бывшие тогда юными и, конечно же, красивыми, помнят те наряды.

Мои родители, ожидая меня, выменяли на картофель и пару соленых кетин смокинг. Новенький. Лацканы обшиты шелком, а к нему узенькие брючки. Представил я, как появлюсь в этом костюме в городе среди ребят в гимнастерках и кирзовых сапогах, и наряжаться в него не стал. Да и сержантская сумка со стихами никак не подходила к смокингу.

Потом этот смокинг я все-таки носил, когда поступил в педагогический институт. Правда, шелковые лацканы деревенский портной зашил, использовав, по моей просьбе, брюки от костюма. Он долго ахал, жалко ему было брюк.

…Послевоенный Хабаровск. Не громыхали еще по нему трамваи, не бегали троллейбусы. Трофейный немецкий (как говорили — «штабной») красный автобус в единственном числе ходил от вокзала в центр города. Остальной пассажирский автотранспорт представляли грузовики, в кузове которых стояли деревянные скамейки. Но я не стал дожидаться автобуса, а отправился в редакцию пешком.

Шел я вслед за другими прохожими по какой-то улочке, которая начиналась за железнодорожным парком и выходила почти к пединституту. Многие деревянные дома на этой улице — то в один этаж, то в два — красовались резными карнизами и ставнями. А если имели они балкончики, то мимо не пройдешь — остановишься, чтобы полюбоваться резьбой.

Деревянные домишки стояли еще на месте 55-й школы и Дома одежды. Здание, где сейчас располагается мэрия, только начинали строить, а за ним располагался лагерь японских военнопленных. На месте театра музыкальной комедии росли молоденькие тополя. А там, где сейчас магазин «Книжный мир» (угол улиц Пушкина и Карла Маркса), поднимался цирк шапито.

Совершенно по-другому выглядела главная площадь города. Не собиралась по вечерам у фонтанов молодежь. Фонтаны появятся на ней через несколько лет, как и медицинский институт. Памятник Ленину стоял напротив центрального телеграфа. Да и называлась она площадью имени Сталина. И облик свой, и название площадь меняла несколько раз. До революции она называлась Николаевский, затем стала площадью Свободы (мне это название нравится больше других), потом назвали ее площадью имени Сталина, а после реконструкции, осуществленной по проекту архитектора Е. Мамешина, стала она носить имя Ленина.

Не сидели еще хабаровчане по вечерам у экранов телевизоров. Первый массовый телевизор появился в стране в 1949 году. Назывался он КВН-49 и экран имел величиной с открытку, а назван по первым буквам фамилий своих создателей. Впрочем, ежели вспоминать все, чего еще не было в главном городе края, то я не скоро дойду до редакции журнала на улице Комсомольской, куда я с понятной тревогой направлялся. А встретив патруль, поднес по привычке руку к козырьку кепки, а потом, смутившись, опустил ее. По-видимому, я не первый из бывших солдат приветствовал патруль, потому что его начальник — старший лейтенант, улыбаясь, махнул мне рукой: вольно, мол.

…И вот наконец двухэтажный особняк на Комсомольской улице. На первом этаже его располагалась редакция газеты «Молодой дальневосточник», а на втором, куда вела деревянная лестница, — писательская организация и редакция журнала. По этой лестнице я и поднялся.

В редакционном кабинете меня встретил человек средних лет. Как я потом узнал, заместитель ответственного редактора Иван Георгиевич Машуков.

Я протянул ему несколько стихотворений. Он прочитал их и спросил: «А еще есть?» Я достал другие вырезки, и он принялся их читать. Я вглядывался в его лицо, пытаясь понять, как он относится к моим творениям. Иван Георгиевич разложил мои стихи на две стопочки и, услышав шаги за дверью, позвал: «Николай Митрофанович, зайди-ка сюда. У нас тут урожайный товарищ!»

В комнату зашел, опираясь на палку, высокий человек — секретарь Хабаровской писательской организации Н. М. Рогаль, а ответственным редактором работал в то время поэт Анатолий Гай. Через год его сменил Андрей Пришвин. Рогаль прочитал несколько стихотворений из тех, что к нему пододвинул Машуков, и стал расспрашивать, где я живу, чем занимаюсь и какие у меня планы.

«Покажи стихи Петру», — сказал он Машукову, а мне предложил приехать через неделю, встретиться с Петром Комаровым. «Что-нибудь отберем», — обнадежил он меня.

Окрыленный, спускался я по лестнице, не думая не гадая, что, окончив институт, поработав насколько лет в книжном издательстве, я приду сюда заместителем главного редактора, которым будет уже Николай Митрофанович Рогаль, а позже сменю его на этом посту.

Однажды, рассказывая о планах редакции на будущий год кому-то из журналистов, я добавил: «А еще ждем, что по этой деревянной лестнице к нам когда-нибудь придут будущий Чехов или Александр Сергеевич Пушкин». Конечно, ни Чехов, ни Пушкин так к нам и не пришли, а вот Николай Задорнов, Римма Казакова, Дмитрий Нагишкин, Петр Проскурин приходили, и журнал публиковал их произведения. А в редакции работали такие интересные прозаики и поэты, как Ю. Шестакова, В. Русское, П. Халов, В. Ефименко, С. Смоляков, JI. Миланич, В. Федоров, М. Асламов.

…На вокзал я решил пройти вдоль Чардымовки. Не было тогда ни Амурского, ни Уссурийского бульваров. Спустился я по улице Калинина до моста через Чардымовку. Перешел по нему и зашагал на поезд. На берегах Чардымовки жил тогда городской люд в деревянных домиках, часто с огородами. Гоготали во дворах гуси, рылись в земле куры, сушилось на веревках белье и чья-то гимнастерка. Видно, и здесь дождались солдата.

Через неделю я был у Петра Комарова. Поэт встретил меня радушно, как старого знакомого. Стихи мои перепечатали на машинке. Петр Степанович показал мне три стихотворения, которые отобрали для журнала, и указал, что он исправил бы в других стихах, будь они его. Чем я и занялся дома. А фразу эту Петра Степановича я использовал потом: беседуя с автором по его рукописи, я, случалось, говорил: «Будь это моя повесть, я бы эти страницы убрал, а вот здесь прописал, добавил деталей…»

А тогда, через месяц, вышел номер журнала с моими стихами.

ЗАПОРОЖЕЦ ЗА АМУРОМ

В свое время о произведениях хабаровского писателя Василия Ефименко часто писала японская пресса. Да это и не удивительно: большую часть своих произведений он посвятил людям Японии.

Василия Михайловича я помню с той далекой поры, когда он носил военную форму. Я работал тогда в Хабаровском книжном издательстве, а подполковник Ефименко редактировал для нас повесть Всеволода Никаноровича Иванова «Путь к Алмазной горе» — о гражданской войне в Китае. На рукопись повести издательство получило две рецензии. Всеволод Иванов, проживший более двадцати лет в Китае, когда разговор зашел о редакторе повести, сказал: «Я бы просил назначить Ефименко. По рецензии видно, что уж он-то знает Китай».

Василия Михайловича я помню с той далекой поры, когда он носил военную форму. Я работал тогда в Хабаровском книжном издательстве, а подполковник Ефименко редактировал для нас повесть Всеволода Никаноровича Иванова «Путь к Алмазной горе» — о гражданской войне в Китае. На рукопись повести издательство получило две рецензии. Всеволод Иванов, проживший более двадцати лет в Китае, когда разговор зашел о редакторе повести, сказал: «Я бы просил назначить Ефименко. По рецензии видно, что уж он-то знает Китай».

Китай Василий Михайлович знал — ему пришлось участвовать в освобождении северо-востока страны и, как востоковеду, знающему японский язык, по заданию нашего командования вместе с тремя другими офицерами довелось принимать на железнодорожной станции Ханьдаохэцзы капитуляцию штаба 5-й японской армии и доставить ее командующего для переговоров о порядке сдачи в плен всей армии. Вспоминая об этом во вступлении к повести «Привидение» с Гуама», Василий Михайлович пишет: «Командующий японской армии генерал-лейтенант Симидзу и начальник штаба генерал-майор Ковагоэ всячески отвергали слово «капитуляция», утверждая, что они сложили оружие по приказу императора и что вообще в японской лексике нет такого термина — «капитуляция», применительно к японской армии.

Много раз мне доводилось бывать с Василием Михайловичем в дальних поездках: в Москве, в Киеве, в гоголевских Миргороде, Сорочинцах, Диканьке, в наших дальневосточных городах. Часто мы останавливались в одном номере и, конечно, толковали о том, кто что пишет. Так что я наслышан об истории его главных книг.

Как ни у кого другого из прозаиков, у Ефименко была своя тема, никем больше из российских авторов не раскрытая, не разработанная. Герои его главных книг, таких как «Ветер богов» и «Привидение» с Гуама» — японские солдаты. В первой книге это камикадзе Эдано Ичиро. По разным причинам Эдано не погиб, как предназначено «ветру богов» — камикадзе, а вместо этого оказался в русском плену. В центре повести «Привидение» с Гуама» — солдат второго разряда Мурато Кихэй, продолжающий воевать на одном из тропических островов через двадцать лет после окончания войны.

Конечно, не случайно русский литератор стал писать о японских солдатах. После войны, зная японский язык, историю и культуру соседней страны, Ефименко несколько лет работал с японскими военнопленными. Среди них он и встретил человека, ставшего прообразом Эдано Ичиро. Перелистывая недавно роман «Ветер богов», поражаясь подробностям жизни соседнего народа, которые есть буквально на каждой странице этого произведения, я вспомнил слова Всеволода Иванова о том, что Ефименко знает Китай. В неменьшей мере знал он и Японию.

Уйдя в запас, Василий Ефименко вел в редакции журнала «Дальний Восток» отдел критики. Отдел особый. Иногда приходилось самому доброму знакомому, а то и другу, говорить о серьезных недостатках его книги. Причем не просто говорить, а печатно, на страницах журнала. Но, несмотря на это, Василия Михайловича уважали все, а самые дружеские отношения у него сложились с такими разными людьми, как Н. П. Задорнов, Колумб исторической темы в литературе о Дальнем Востоке, В. Н. Иванов, А. М. Грачев— первостроитель Комсомольска-на-Амуре, дядя Степа — Степан Смоляков, вырастивший целую поросль талантливых поэтов; вспомним Павла Халова, Римму Казакову, Людмилу Миланич, Арсения Семенова, Бориса Копалыгина. Среди друзей Василия Михайловича были приморский прозаик и поэт Георгий Халилецкий, Николай Рогаль — долгие годы редактировавший журнал «Дальний Восток», журналист Николай Занин.

Вроде бы отдел критики должен был наложить свой отпечаток на его характер, но Василий Михайлович был располагающим к себе веселым человеком. Каждое утро он приносил в редакцию новый анекдот. Подозреваю, что некоторые из них он сам и сочинял. Жаль, что никто не записывал анекдоты Василия Михайловича — сейчас можно было бы выпустить книжку «Анекдоты от Ефименко», как это сделал Ю. Никулин. А нам в редакции его анекдоты и шутки давали заряд бодрости на целый день. Да и не только нам. Украинским писателям, приехавшим на «Далекий схид», он представился: «Запорожец за Амуром», потому что родился Василий в Днепропетровске. Об этом писатель Микола Равлюк писал в «Литературной Украине».

Нашел я недавно среди старых писем, отправленных мне, такое:

«Отец родной!

В твое труднотерпимое нами отсутствие, оставленный в приказной избе думный дьяк Ефименко (в мире Васька, сын Михайлы) порчу на коллектив возводил, не давал нам сирым росту ни служебного, ни творческого, хулу и склочь на тебя нес, когда вышел 2-й нумер твоей летописи, говорил во всеуслышанье:

«Видали! Можно и без главного редактора, со мной работать!»

Зная твою нелюбовь к анонимам, скверный характер и узурпаторские замашки Ефима Енко, имен своих не называем. А все же батогами бы ты его, отец родной, да в клещи!

Большая группа товарищей — твоих ярыжек».

Написал это послание скорее всего Николай Занин, талантливый, остроумный журналист. Он после увольнения в запас пришел к нам в редакцию из «Суворовского натиска» и сразу над своим столом повесил призыв: «Куренье — вред, а не куренье — нет!»

Нам всем этот слоган понравился.

Как-то в новогоднюю ночь Василий Михайлович на одной из дверей редакции приколол табличку: «Кабинет для выяснения, кто кого гениальнее». И хотя это была шутка, надо признаться, что писатели любят поговорить на эту тему. А мне кажется, когда я перебираю книги В. Ефименко, что если уж спорить, то о том, какие из наших произведений читаются сейчас и будут разыскиваться в библиотеках и через десять и через двадцать лет. К счастью, романы, повести и рассказы Василия Михайловича выдержали испытание временем. А сотрудники редакции не только шутили, но и выпускали дальневосточный журнал, тираж которого постоянно рос.

ДЕНЬ С ДМИТРИЕМ НАГИШКИНЫМ

Это был последний приезд Дмитрия Нагишкина в Хабаровск. В конце лета выдался тот самый удивительный день, когда кажется, что он последний, что больше в это лето такой благодати не будет. Завтра может потянуть через Забайкалье из степей Монголии ветер, и лето начнет потихоньку откатываться вниз по земному шару, по дуге меридиана на юг, в другое полушарие. В тот день к нам в редакцию «Дальнего Востока» пришел Дмитрий Нагишкин. Обошел немногочисленные кабинеты редакции, а потом зашел ко мне и предложил пройтись по городу. Я с радостью отодвинул пухлую рукопись, которую только что начал читать. Нагишкин взял ее, подержал на ладони, словно взвешивая, в глазах его загорелись искры смешинки, и спросил:

Хочешь, я предскажу тебе судьбу этого романа?

Рукопись была в лидериновом переплете, на нем вытеснены название и фамилия автора. Я, разумеется, хотел…

Цени: делюсь житейской мудростью! Рукопись эта очень слабая. Ее никто никогда не напечатает, потому что рукописи в таких роскошных переплетах приносят обычно графоманы. Этот человек будет всю жизнь писать для корзины, обозлится на весь свет, да так ничего и не издаст. —Заметив, что я не очень верю, Дмитрий Дмитриевич добавил: — Это как болезнь. Человеку очень хочется увидеть книгу со своим именем. Ради этого он и пишет. Совсем не потому, что ему есть что сказать, и не потому, что работа над словом, борьба с ним доставляют ему и муки, и радость. Главное, чтобы была книга, а на ней напечатано имя автора. Вот он и переплел свою рукопись — это же так похоже на книгу… Ну, пошли.

В зале, где проводились писательские собрания, обсуждения рукописей, Дмитрий Дмитриевич стал вспоминать писателей, которые здесь бывали: Трофима Борисова — автора повести «Сын орла», которую высоко оценил А. М. Горький; китайского поэта Эми Сяо, печатавшегося в нашем журнале; Евгения Долматовского, работавшего в Хабаровске над книгой «Дальневосточные стихи»; Василия Ажаева, читавшего в этом зале первые главы романа «Далеко от Москвы»; Сергея Диковского, очарованного дальневосточной границей; Николая Задорнова. Вспомнил, как впервые пришел к хабаровским писателям вернувшийся из многолетней эмиграции Всеволод Никанорович Иванов. Как его поначалу многое удивляло в нашей жизни, даже библиотека в солдатском клубе.

Сам Нагишкин читал в этом зале, еще до отъезда в Москву, только что написанную сказку «Верная примета», кажется, тогда она называлась «Красная ягода». Пронизанная тонким юмором, изящная сказка. И умещалась она всего на трех машинописных страницах. Я бы с удовольствием напомнил читателям ее сюжет, очень уж она мне нравится, но и кроме меня у «Амурских сказок» — миллионы поклонников. Сказки, героями которых являются жители Приамурья — нанайцы, ульчи, удэгейцы, — получили мировую известность.

Мы вышли из старинного двухэтажного особняка на Комсомольскую улицу и не спеша пошли вверх.

Здесь были редакции газет «Знамя пионера» и «Тихоокеанский комсомолец», — показывал Нагишкин. — Жаль, что теперь у дальневосточных ребят нет своей газеты…

Вокруг него в этот день бродили тени и далекого, и близкого прошлого. Он вспоминал Хабаровск, каким застал его, приехав совсем молодым газетчиком из Владивостока.

На ступеньках лестницы, у самой улицы Карла Маркса, нас обогнал человек средних лет, плотный, в парусиновых широких брюках и сандалиях. Эти сандалии энергично прошлепали мимо нас, но потом застучали потише, и прохожий оглянулся.

Мы шли уже по главной улице города к Амуру (непременный путь всех, кто после многих лет вновь оказывался в Хабаровске). Нагишкин задерживался то у одного, то у другого дома и рассказывал, что в каком из них было раньше.

Памятник героям Гражданской войны на Комсомольской площади Дмитрий Дмитриевич увидел впервые. Он был открыт уже после его отъезда. Мы сели на скамейку у памятника. Мимо опять прошел тот человек в парусиновых брюках, который обогнал нас неподалеку от редакции. Мне показалось, что он хотел остановиться, но не решился. Я собрался сказать о нем Нагишкину, но он заговорил:

Надо, чтобы каждая новая вещь отличалась от предыдущей по жанру, иначе в чем-то они будут похожими. Мне кажется, нельзя, написав повесть для детей, браться опять за детскую. Неизбежно повторятся те же приемы, краски, выражения.

Я подумал тогда, что сам Дмитрий Дмитриевич являет хороший пример этому. Творчество его удивительно разнообразно: повесть для подростков «Тихая бухта» и «Амурские сказки», роман «Сердце Бонивура» и исследование «Сказка и жизнь», повесть «Город Золотого Петушка», потом роман «Созвездие Стрельца».

А необычный тот и голубой, и зеленый, и золотистый день, таким он запомнился мне от цвета неба, листвы и солнца, звал к реке. Мы вошли в парк, чтобы постоять на берегу Амура.

Хорошее место выбрали основатели города— солдаты 13-го линейного Сибирского батальона для городского сада. Только пройдешь через арку входа, как сквозь листву деревьев блеснет Амур и сразу появится желание выйти на его берег. Но Дмитрий Дмитриевич задержался, молча постоял немного, и только потом мы направились к утесу. Там, на смотровой площадке, он облокотился на перила, над клокочущим в этом месте тугим течением, и сказал: «Здравствуй!»

Перед нами простирался залитый солнцем речной простор. Двигались, вызывая щемящее желание поплыть вместе с ними, катера и буксиры. За нашими спинами кто-то, явно обращая на себя внимание, деликатно покашлял. Я обернулся и узнал человека, которого уже дважды видел по пути в парк.

Извините, вы ведь Нагишкин? — спросил он.

Дмитрий Дмитриевич, весь еще переполненный мыслями об Амуре, посмотрел на него и рассеянно кивнул.

Я вижу, не признаете… — произнес незнакомец. — Хотя, если подумать, прошло как раз пятнадцать лет.

Подождите, подождите… — Дмитрий Дмитриевич окинул взглядом коренастую фигуру человека, прищурился, пытаясь вспомнить, где он мог с ним встречаться, и уже готов был развести руками, как человек спросил:

А канонерскую лодку «Пролетарий» помните? Бой за Фуюань?

Надо было видеть, как изменился Дмитрий Дмитриевич, как просияло его лицо.

Мичман! — воскликнул он и обхватил за плечи стоявшего перед ним человека. Потом, когда они несколько раз обнялись и крепко похлопали друг друга по плечам, Нагишкин повернулся ко мне, в глазах его блестели слезы…

Фамилию мичмана я не запомнил, но в репортаже «Моряки-гвардейцы» военных корреспондентов «Тихоокеанской звезды» Д. Нагишкина и В. Козлова, опубликованном в краевой газете 1 сентября 1945 года, несколько раз упоминается мичман Медведев. Там рассказывается, как работала его швартовая команда, когда канонерская лодка «Пролетарий» 9 августа 1945 года причаливала под огнем японцев у города Фуюань, и как был ранен мичман.

О чем говорят однополчане, встретившись через много лет? Конечно, вспоминают. Бывший мичман и писатель тоже вспоминали тот поход соединения боевых кораблей Краснознаменной Амурской флотилии, когда перед моряками-амурцами была поставлена задача разгромить Сунгарийский укрепленный район японцев в городе Фуюань, и я впервые узнал, что Дмитрий Дмитриевич участвовал в этом походе в качестве военного корреспондента. Позже я разыскал журнал «Дальний Восток» за 1946 год, где напечатаны «Сунгарийские записки» Дмитрия Нагишкина. Они и сейчас читаются с большим интересом. Особенно ярко в этом очерке встает Харбин 1945 года с его разноязыкой толпой — русскими эмигрантами, японцами, потерпевшими поражение, и китайцами, приветствовавшими нашу армию.

Между прочим, в этом номере журнала опубликованы также начало романа В. Ажаева «Далеко от Москвы», стихи П. Комарова, С. Смолякова.

Мичман провожал нас до Комсомольской площади. С Дмитрием Дмитриевичем они уже говорили о том, как сложились послевоенные судьбы их общих знакомых — моряков «Пролетария». А я завидовал, потому что после войны так ни разу и не встретил никого из ребят фронтового радиовзвода, с которыми прошел по военным дорогам от Ельца до Польши.

С ЮНГШТУРМОВОК НАЧИНАЛСЯ ПУТЬ

В далекий теперь летний день 1969 года заполнили редакцию журнала «Дальний Восток» необычные посетители. Очень юные, улыбчивые, и у каждого из-под воротника алел красный пионерский галстук.

– — Вам кого, ребята? — спросили мы.

Николая Митрофановича Рогаля…

Оказалось, что школьники города Имана, сейчас это Дальнереченск, приняли в почетные пионеры хабаровского писателя Николая Рогаля и специально приехали вручить ему пионерский галстук в день его шестидесятилетия.

Интересный разговор шел в тот день между пионерами и писателем. На столе появились выцветшие фотографии ребят в юнгштурмовках, а среди них и Николай Рогаль. Узнали мы от ребят, что в свои юношеские годы работал Николай Рогаль в Имане секретарем райкома комсомола. А с фотографий перед ребятами встала юность земляков — юношей и девушек двадцатых годов.

Любопытна история этих фотографий…

Ломали в Имане старое здание райкома комсомола и в одном из простенков обнаружили пакет со снимками. По подписям узнали, что принадлежали фотографии Н. М. Рогалю. Так после многих лет пакет вновь оказался у своего бывшего хозяина. По-видимому, кто-то в начале Великой Отечественной войны (Иман, как известно, город пограничный) спрятал на всякий случай фотографии — Николай Митрофановича, жил он в это время уже в Хабаровске.

В литературу Николай Митрофанович Рогаль пришел с партийной работы.

Ленинградский писатель Семен Бытовой, работавший до войны в нашем городе, рассказывал, что называли тогда Рогаля «дальневосточным Островским». Имелись к этому свои причины. В 1938 году приковала к постели Н. М. Рогаля тяжелая болезнь. В гипсе, обреченый на многие месяцы неподвижности, начал он работу над повестью «У границы». В 1939 году главы из нее появились в альманахе «На рубеже», предшественнике журнала «Дальний Восток». Вскоре повесть вышла из печати в «Дальгизе». Как видно из названия — это повесть о часовых наших рубежей — пограничниках.

Так в дальневосточной литературе появился новый писатель.

Литературная деятельность Н. М. Рогаля разносторонняя: публицистические статьи по актуальным международным вопросам, лучшие из них вошли в сборник «Просчитаются» (Н. М. Рогаль был председателем краевого комитета защиты мира); книги-исследования «В. К. Арсеньев» и «А. П. Чехов на Дальнем Востоке»; рассказы, пьеса «Июнь-Корань» о волочаевской победе, поставленная драматическими театрами Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре; десятки рецензий на книги дальневосточных писателей. И, наконец, роман «На восходе солнца».

Я хотя и был первым редактором этого произведения, только на встрече с пионерами узнал, что жизнь семьи Рогаля тесно связана с событиями Гражданской войны здесь у нас на краю России. Не случайно такое большое место в творчестве писателя занимает этот и трагический и героический период.

Большой стол Николая Митрофановича, где лежали в тот день фотографии ребят в юнгштурмовках, в другие дни обычно занимали рукописи, часто разложенные по страницам по всему столу. Видел я там роман Григория Ходжера, с правками и сокращениями на разных страницах, Павла Халова, Владимира Русскова. Лежали и мои «Амурские версты».

Постоянную заинтересованность проявлял Николай Митрофанович к тому, о чем пишут и как пишут дальневосточные литераторы. И трудно сказать, скольким книгам молодых авторов помог он увидеть свет, кому из писателей Приморья, Забайкалья, Приамурья, нашего Севера не оказывал творческую помощь.

Вспоминая Николая Митрофановича, я не однажды думал о том, как бы он воспринял перемены, которые произошли на одной шестой части земли, когда мы, как кто-то очень хорошо сказал: «Уснув в СССР, проснулись в совершенно другой стране». Город-герой Севастополь, «Ташкент город хлебный», Киев, Минск, Ереван и многие другие города стали заграницей. Даже родина Джугашвили — Иосифа Виссарионовича Сталина — город Гори тоже оказался за рубежом.

Поначалу мы строили, как помнится, не капитализм, а рынок. А когда солдаты-победители, труженики тыла военных лет постарели, вот тогда нам сначала осторожно, а потом во весь голос объявили о капитализме.

Еще раз повторю свой вопрос: как бы бывший комсомольский вожак, работник обкома партии, автор широко известного романа о Гражданской войне, свято веривший в счастливое будущее советского строя, советского народа, как бы он отнесся к перестройке и нынешним нашим делам и устремлениям?

Раздумывая об этом, я как-то вспомнил, что ему очень не нравились многие новшества Н. С. Хрущева. Создание промышленных и сельскохозяйственных райкомов в одном и том же населенном пункте, увлечение королевой полей кукурузой, создание совнархозов. Но Рогаль, если можно так выразиться, все ему простил, когда началось строительство дешевых квартир, по нынешнему «хрущевок», которые освободили горожан от коммунальных переполненных жилищ. Их получали не только передовики производства, но и врачи, учителя, многодетные семьи, артисты, художники. Каждый год одну-две квартиры обязательно выделяли нам — писателям.

Наверно, все-таки ответ на этот вопрос касается не одного Николая Митрофановича. Всеми своими убеждениями, всем сердцем преданный народу и верящий в него, он бы, пусть не сразу, но принял и нынешние наши заботы и проблемы, но я уверен, с оговоркой: все лучшее из того, что было в недавнее время, должно быть сохранено. Рядовой пилоправ с Тунгусского деревообрабатывающего комбината, что в поселке Николаевка под Хабаровском, пусть не каждый год, но мог съездить к родне жены на Украину или в санаторий на берегу Черного моря. Комбинат работал в три смены, а на проходной постоянно висело объявление: «Требуются рабочие!».

Для поступления в институт достаточно было успешно сдать экзамены, а не искать, кто же заплатит за учебу. Молодому, пожилому ли писателю нынче проще написать повесть или даже роман, чем их опубликовать. А дни идут, выстраиваются в года, и почему-то чем старше становимся, тем они проходят все быстрее и быстрее. А рукописи лежат…

И по рождению, и по жизни коренной дальневосточник, Рогаль искренне переживал, когда уезжали в Москву или в какие-то другие западные города наши прозаики и поэты, артисты хабаровских театров.

Подписав в набор мой роман «Амурские версты», он расспрашивал, не выдумал ли я так называемые «Муравьевские свадьбы». Я рассказал ему о подтверждающих это источниках.

Генерал-губернатора Восточной Сибири в то время заботило заселение Приамурья и Приморья. Казакам, переселявшимся, как тогда говорили, «в Амур», крестьянам из Иркутской губернии и Забайкальской области предоставлялись многие льготы. В 1857 году основано было более десяти станиц. В 1858 году до Буреинского хребта заложено четырнадцать, далее до реки Уссури еще восемнадцать, в том числе и военный пост Хабаровка, а по Уссури четыре станицы. В 1860 году на Амуре имелось уже около ста населенных пунктов.

В одно из своих плаваний по Амуру Н. Н. Муравьев обратился к солдатам линейных батальонов, к тем, кто и границу охранял, и возводил новые станицы, да к тому же и служил восемнадцать долгих лет и научился здесь, у предков Григория Ходжера и Андрея Пассара, рыбу вдоволь добывать и заготавливать ее на зиму. Спросил генерал-губернатор у них, а почему бы вам, как окончите службу, не остаться на этой земле? Поскребли служивые затылки, потоптались, а потом кто-то прокашлялся и сказал: «Так, Ваше высокоблагородие, остаться можно, однако и семью заводить надо, а где тут жену найдешь? Не на гилячках же жениться. У них и вера-то не наша…»

«Ладно, — пообещал граф, — будут вам жены», — и распорядился прислать на Нижний Амур баржи с ссыльно-каторжанками. А женщинам было объявлено, что те, которых выберут увольняющиеся со службы линейцы, станут свободными. Вот тогда-то и были осуществлены так называемые «Муравьевские свадьбы». Венчали молодоженов прямо на амурском берегу…

Очень нравился Николаю Митрофановичу призыв жены командира Валентины Хетагуровой: «Приезжайте, девушки, на Дальний Восток». Вышел тогда даже фильм о хетагуровках «Девушка с характером». А поэт Евгений Долматовский, проживший некоторое время в Приамурье и выпустивший сборник «Дальневосточные стихи», написал «Песню хетагуровок». Со школьных лет я помню слова из этой песни:

Идут составы дальние, Звенят слова прощальные. Пусть много есть широких И солнечных дорог,

Но лучшая дорога —

В края, где дела много, — На близкий и любимый,

На Дальний Восток.

Хетагуровок обеспечили и работой, и жильем, и женихами. А если точнее, то кавалеры не давали им проходу. В мою Николаевку приехали две хетагуровки. Одна сразу стала работать в школе старшей пионервожатой, вторая была медиком.

Николай Митрофанович о хетагуровках вспомнил потому, что его будущая жена примчалась на поезде в Хабаровск незадолго до призыва Валентины Хетагуровой. Она и трое других молодых врачей окончили тогда медицинский институт где-то на западе. Не зная, куда попросить назначение, решили этот вопрос просто. Они покрутили глобус, и когда он остановился, увидели кружочек города, а под ним подпись — Хабаровск. О Дальнем Востоке тогда много говорили и писали. А Хабаровск на глобусе располагался почти на одной широте с Крымом. «Значит, там тепло как в Крыму!» — решили они. И отправились молодые врачи-педиатры в Хабаровск. Правда, встретил город девушек осенним холодом, но молодость помогла им остаться на дальневосточной земле.

Живут и сейчас в Приамурье, Приморье, на Охотском побережье потомки переселенцев-казаков из Забайкалья, пращуры которых возвели самые первые станицы на пустынных берегах Амура и его притоков. И смотрели они слюдяными оконцами на амурские волны. Живут праправнучки солдат линейных батальонов, а может хетагуровок. Они, возможно, и не знают, что их прабабушки, юные и красивые, были хетагуровками. Трудятся, копаются в огородах, бегают на дискотеки их внучки и внуки. И всем им доброго здоровья!

ПАХНЕТ ДЫМОМ СТРОКА…

В тот день подполковник Тельканов зашел в мой маленький редакционный кабинет в полной, как говорят, форме с несколькими рядами орденских колодок на мундире. Ордена, их у него было пять,, а тем более многочисленные медали он надевал по особым торжественным случаям.

Все, — сказал Сергей Алексеевич, — отслужил!

Как? — не понял я.

Уволен в запас…

Чего-чего, а уж увольнения из армии Сергея Тельканова я никак не ожидал. Для меня он был образцом боевого офицера, навечно, как он сам писал, «приписанного к пехоте».

А Сергей Алексеевич достал из внутреннего кармана мундира золотые часы и протянул их мне. Но об этих именных часах позже, а сначала о человеке, добрым знакомством с которым я горжусь. Это ему я посвятил однажды строки: «А какой поэт был и солдат, а какой был человек надежный…» Слово «надежный» так и хочется выделить, подчеркнуть.

А Сергей Алексеевич достал из внутреннего кармана мундира золотые часы и протянул их мне. Но об этих именных часах позже, а сначала о человеке, добрым знакомством с которым я горжусь. Это ему я посвятил однажды строки: «А какой поэт был и солдат, а какой был человек надежный…» Слово «надежный» так и хочется выделить, подчеркнуть.

Есть у Сергея Алексеевича стихотворение всего из двенадцати строк, а как зримо показал в нем поэт 1941 год. Мне хочется привести из него только первую и последнюю строфу:

Танки рушат дубы, подминают кусты,

В белоствольные рощи врываются с ходу…

Пахнут дымом цветы, пахнут кровью цветы.

Это запах цветов 41-го года…

…Было десять атак на участке полка.

Уцелело лишь трое из нашего взвода.

Пахнет дымом строка, пахнет кровью строка.

Это запах стихов 41-го года.

Для солдатской биографии любого фронтовика достаточно одного участия в Сталинградской битве, чтобы прочувствовать все, что связано с трагическим словом «война». Но С. А. Тельканов не только сражался на Волге. На фронте был он с первых дней войны: солдат, политработник, военный журналист. С наступающими войсками прошел через степи Украины.

В конце марта 1944 года, как вспоминал Сергей Алексеевич, «войска 2-го Украинского фронта вышли на государственную границу СССР, и Родина отметила эту победу торжественным салютом». Но для Сергея Алексеевича это был только первый рубеж, первая граница. Воину и поэту Сергею Тельканову довелось пересекать границы семи стран. Не случайно в 1970 году он выпустил фронтовой дневник, который так и назвал «Семь границ». Свою дарственную надпись мне на этой книге он закончил словами: «С фронтовым приветом». А под многочисленными его стихотворениями читатель увидит подписи: «Румыния, 1944», «Югославия, 1944», «Венгрия, 1945», «Чехословакия, 1945», «Австрия, 1945», а потом: «Монголия, 1945», «Маньчжурия, 1945».

И о том, что проходил и проезжал Сергей Алексеевич по этим странам не туристом, говорят написанные там строки:

Врываются танки в Фокшаны.

Стрелковые роты пошли…

От выстрелов глохнут каштаны,

Акации гнутся в пыли…

Это Румыния. А вот Монголия:

До колодца сто километров.

Это значит, что нам опять По пескам под монгольским ветром Двое суток шагать, шагать.

Следует особо отметить, что путь через семь границ поэт прошел корреспондентом «Суворовского натиска». С ней, газетой 2-го Украинского фронта, оказался на берегу Тихого океана и по праву воина писал в стихотворении «Океан»:

Сколько суток мы шли к берегам океана

От монгольских песков и отрогов Хингана?..

Сколько верст фронтовых, раскаленных боями,

В этом трудном походе осилено нами?..

…Да, здесь русские пушки когда-то гремели.

Наши деды сражались на сопках горбатых.

Тишина в Порт-Артуре.

Лишь слышно запели О «Варяге» знакомую песню солдаты.

Со своей редакцией в ноябре 1945 года Сергей Алексеевич прибыл в Хабаровск и трудился в ней еще долгие годы.

«Не знаю, есть ли в нашем округе гарнизон, где бы не побывал Тельканов, — вспоминал бывший журналист «Суворовского натиска» Юрий Яхнин. — Он больше жил, как у нас шутили, на колесах и крыльях. Ездил, летал…»

К орденам и медалям, которыми был награжден фронтовик, поэт, журналист Сергей Тельканов, нельзя не добавить и золотые именные часы, которыми наградил его министр обороны, маршал Советского Союза, бывший командующий Забайкальским фронтом Е. Я. Малиновский.

А в тот приход в редакцию журнала уволенного в запас подполковника Тельканова, когда я полюбовался часами, мы толковали с ним не о войне, не о фронте, а о рыбалке, куда он собирался. О карасях и сомах, которые его заждались.

2007